Block 3: Stenographie - Erfinder

...

Franz-Xaver Gabelsberger (1789 - 1849)

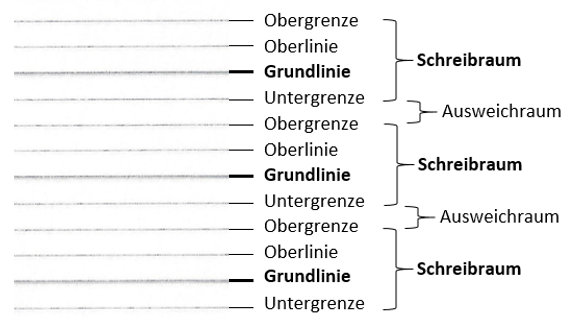

Erst Franz-Xaver Gabelsberger

brachte mit seiner "Anleitung zur deutschen Redezeichenkunst" eine deutsche

Kurzschrift, die den Anforderungen genügte und sich von Bayern bald nach Sachsen,

Österreich und anderen Ländern ausbreitete.

Bis 1843 erweiterte er sein System noch um seine Satzkürzungslehre

(die Lehre von der freien Kürzung der Schrift auf Grund des logischen

und grammatikalischen Zusammenhangs der Wörter eines Satzes) und

veröffentlichte diese zum Teil in den Neuen Vervollkommnungen in der

deutschen Redezeichenkunst. Den zweiten Teil konnte er vor seinem Tod

1848 nicht mehr vervollständigen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts folgten dann viele andere deutsche

Kurzschriftsysteme, bis die Entwicklung im Jahr 1924 in die Einführung der

"Deutschen Einheitskurzschrift" mündete.

Die Einheitskurzschrift wird mit einigen Abänderungen (1936 und 1968)auch heute noch verwendet.

brachte mit seiner "Anleitung zur deutschen Redezeichenkunst" eine deutsche

Kurzschrift, die den Anforderungen genügte und sich von Bayern bald nach Sachsen,

Österreich und anderen Ländern ausbreitete.

Bis 1843 erweiterte er sein System noch um seine Satzkürzungslehre

(die Lehre von der freien Kürzung der Schrift auf Grund des logischen

und grammatikalischen Zusammenhangs der Wörter eines Satzes) und

veröffentlichte diese zum Teil in den Neuen Vervollkommnungen in der

deutschen Redezeichenkunst. Den zweiten Teil konnte er vor seinem Tod

1848 nicht mehr vervollständigen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts folgten dann viele andere deutsche

Kurzschriftsysteme, bis die Entwicklung im Jahr 1924 in die Einführung der

"Deutschen Einheitskurzschrift" mündete.

Die Einheitskurzschrift wird mit einigen Abänderungen (1936 und 1968)auch heute noch verwendet.

Quelle: Wikipedia - Franz Xaver Gabelsberger

Wilhelm Stolze (1798 - 1867)

1857 war in dem System Wilhelm Stolzes eine beachtenswerte Konkurrenz

entstanden.

Wilhelm Stolze

beschäftigte sich seit 1820 mit vergeblichen Versuchen der Auffindung einer Kurzschrift.

Erst Gabelsbergers Anleitung führte ihn zu besseren

Resultaten, so dass er 1841 sein Werk veröffentlichen konnte. Nach seinem Tod erfuhr sein System öfters

tiefgehende Veränderungen, so dass man Alt- und Neustolzeaner unterschied.

Die umgebenden Konsonantenzeichen, d. h. die Vokale (Selbstlaute),

werden in der Regel nicht, wie dies in der Kurrentschrift geschieht,

durch eigene Zeichen, die neben und zwischen die Konsonanten (Mitlaute)

gestellt werden bezeichnet, sondern durch gewisse, an den Konsonanten

selbst zum Ausdruck gelangende Veränderungen sinnbildlich (symbolisch)

ausgedrückt. Desweiteren ersann er statt willkürlicher Abkürzungen ein

geistreiches, außerordentlich ergiebiges und dabei einfaches, freies

Kürzungsverfahren auf Grund der Grammatik der deutschen Sprache und des

Satzzusammenhanges.

Schon im Jahre 1817 machte sich Gabelsberger ohne jede äußere Veranlassung

aus freier Idee daran, eine Schnellschrift zu ermitteln und hatte dabei

zunächst keine andere Absicht als etwa einem höherem Staatsbeamten die

Arbeit zu erleichtern. 1818 wurde in Bayern die Verfassung eingeführt was

Gabelsberger dazu veranlasste, nun seine Arbeit zu intensivieren, um im Parlament mit Hilfe

seines Systems Reden aufzeichnen zu können.

beschäftigte sich seit 1820 mit vergeblichen Versuchen der Auffindung einer Kurzschrift.

Erst Gabelsbergers Anleitung führte ihn zu besseren

Resultaten, so dass er 1841 sein Werk veröffentlichen konnte. Nach seinem Tod erfuhr sein System öfters

tiefgehende Veränderungen, so dass man Alt- und Neustolzeaner unterschied.

Die umgebenden Konsonantenzeichen, d. h. die Vokale (Selbstlaute),

werden in der Regel nicht, wie dies in der Kurrentschrift geschieht,

durch eigene Zeichen, die neben und zwischen die Konsonanten (Mitlaute)

gestellt werden bezeichnet, sondern durch gewisse, an den Konsonanten

selbst zum Ausdruck gelangende Veränderungen sinnbildlich (symbolisch)

ausgedrückt. Desweiteren ersann er statt willkürlicher Abkürzungen ein

geistreiches, außerordentlich ergiebiges und dabei einfaches, freies

Kürzungsverfahren auf Grund der Grammatik der deutschen Sprache und des

Satzzusammenhanges.

Schon im Jahre 1817 machte sich Gabelsberger ohne jede äußere Veranlassung

aus freier Idee daran, eine Schnellschrift zu ermitteln und hatte dabei

zunächst keine andere Absicht als etwa einem höherem Staatsbeamten die

Arbeit zu erleichtern. 1818 wurde in Bayern die Verfassung eingeführt was

Gabelsberger dazu veranlasste, nun seine Arbeit zu intensivieren, um im Parlament mit Hilfe

seines Systems Reden aufzeichnen zu können.

Weiterführung Gabelsbergers Werke:

Nach dem Tod Gabelsbergers führte der Münchner Gabelsberger Stenographen-Zentralverein den zweiten Teil mit Hilfe hinterlassener Papiere Gabelsbergers zu Ende und veröffentlichte ihn 1850. Die Einheit der Schule war des Öfteren durch die Bildung verschiedener Richtungen (Wien, München Dresden) gefährdet. Durch die "Dresdner Beschlüsse" vom 3. August 1854 wurde folgendes erreicht:

- Nutzbarmachung der Gabelsbergerschen Stenographie, die seither besonders im parlamentarischen Dienste Anwendung gefunden hatte, zu einer allgemeinen Geschäfts- und Korrespondenzschrift.

- Die Vereinigung der Münchener, Dresdener und Wiener zu einer einheitlichen Schule auf der im wesentlichen heute noch das Gabelsbergersche System beruht. Allerdings taten immer mehr andere teilweise auf das System Gabelsberger beruhende neue Systeme auf und versuchten es zu verdrängen.

Ein Teil der Schule vereinigte sich 1897 mit der seit 1888 sog.

"Vereinfachten Stenographie" des ehemaligen Gabelsbergerianers

Ferdinand Schrey

zu dem Einigungssystem Stolze-Schrey.

Die folgenden Systeme traten ihm gegenüber in den Hintergrund. Diese waren:

zu dem Einigungssystem Stolze-Schrey.

Die folgenden Systeme traten ihm gegenüber in den Hintergrund. Diese waren:

| Wer | Wann | Hintergrund |

|---|---|---|

| Leopold Arends | 1850 und 1860 | Er schuf 1850 nach Kenntnis der Systeme Gabelsberger und Stolze ein eigenes System, das besonders leicht erlernbar sein sollte. |

| Heinrich Roller | 1875 | Christian Heinrich Roller (* 10. März 1839 in Berlin; † 6. September 1916 ebenda, auch Roland vom Hochplateau) war ein deutscher Schriftsteller und Humorist. Er begründete ein deutsches Stenografiesystem. Heinrich Roller bereitete sich während seiner Tischlerlehre auf den Beruf des Zeichenlehrers vor. Im Berliner Handwerkerverein erlernte er 1859 die von Arends entworfene Kurzschrift, die er später maßgeblich verbesserte. Sein System erschien 1875 und wurde schon 17 Jahre später von etwa 200 Vereinen mit insgesamt 4500 Mitgliedern auch in verschiedenen Fremdsprachen gepflegt. Daneben schrieb Roller humoristische Texte unter dem Pseudonym Roland vom Hochplateau. |

| Karl Friedrich August Lehmann | 1875 | Steno-Tachygraphie |

| Carl Faulmann | 1875 und 1883 | Johann Christof Karl Faulmann wollte zunächst eine Verschmelzung der Systeme Gabelsberger - die Phonographie. Weitere Informationen. |

Georg Paucker (1910 - 1979)

Georg Paucker

war als Vertreter des DGB maßgeblich und jahrelang gegen

den erheblichen Widerstand des Deutschen Stenografenbundes an der Reform

beteiligt. In der Schweiz gibt man den Systemen Stolze-Schrey (deutschsprachige Schweiz und Tessin) sowie

Émile Duployé und Aimé-Paris (welsche Schweiz) den Vorzug.

1967 erfand Georg Paucker die so genannte Deutsche Notizschrift DENO,

mit der man in nur 10 Stunden eine Verdoppelung bis Verdreifachung der

Schreibgeschwindigkeit erzielen konnte. Damit zog er sich aber wiederum

die erbitterte Gegnerschaft des Deutsches Stenografenbundes zu.

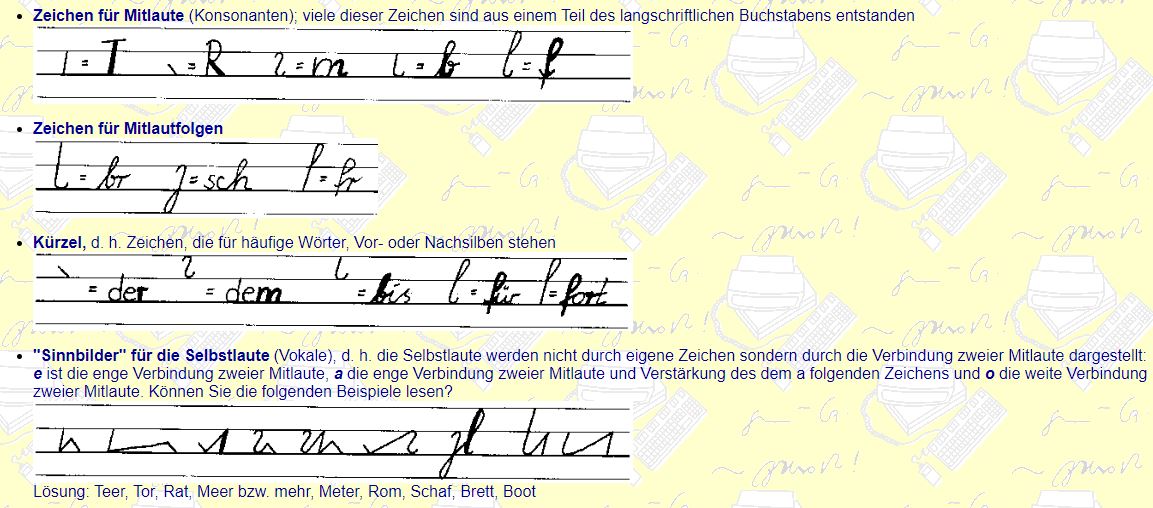

Dabei werden die Mitlaute teilweise verkürzt mit stenografischen

Formen für die Selbstlaute kombiniert Außerdem gibt es für die häufigsten

Wörter etwa 50 Kürzel.

war als Vertreter des DGB maßgeblich und jahrelang gegen

den erheblichen Widerstand des Deutschen Stenografenbundes an der Reform

beteiligt. In der Schweiz gibt man den Systemen Stolze-Schrey (deutschsprachige Schweiz und Tessin) sowie

Émile Duployé und Aimé-Paris (welsche Schweiz) den Vorzug.

1967 erfand Georg Paucker die so genannte Deutsche Notizschrift DENO,

mit der man in nur 10 Stunden eine Verdoppelung bis Verdreifachung der

Schreibgeschwindigkeit erzielen konnte. Damit zog er sich aber wiederum

die erbitterte Gegnerschaft des Deutsches Stenografenbundes zu.

Dabei werden die Mitlaute teilweise verkürzt mit stenografischen

Formen für die Selbstlaute kombiniert Außerdem gibt es für die häufigsten

Wörter etwa 50 Kürzel.

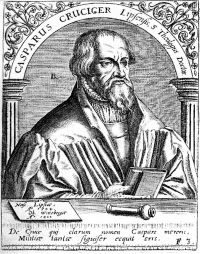

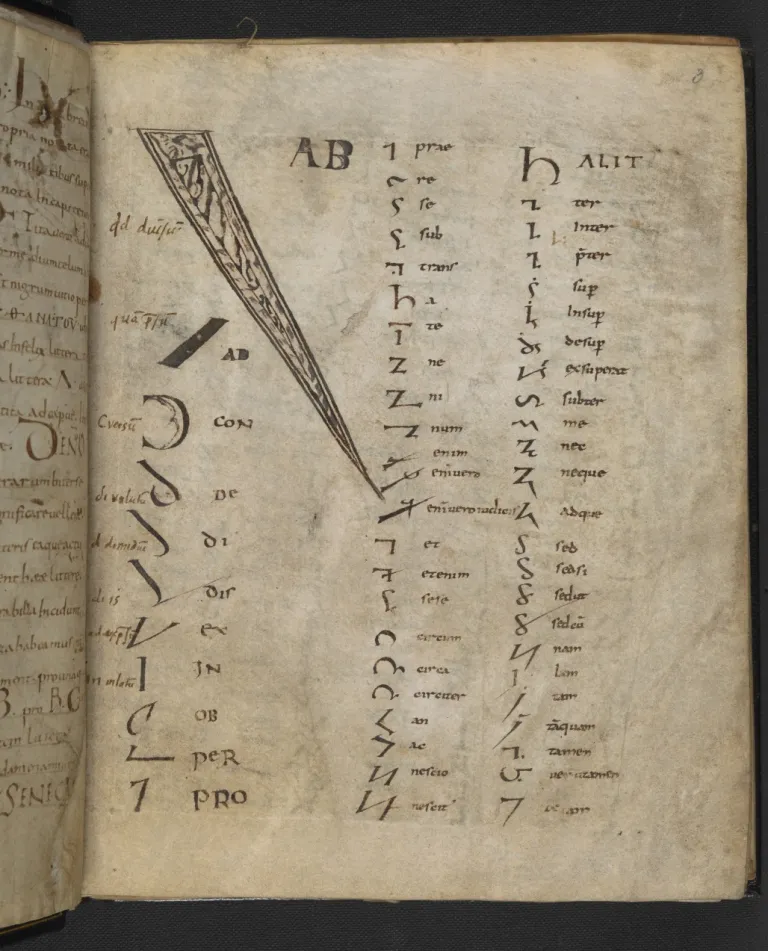

Caspar Cruciger (1504 - 1548)

Caspar Cruciger

war ein lutherischer Theologe. Er vertraute sich zunächst dem Humanisten Georg Helt an, war seit 1513 Student in

Leipzig und Schüler von Kaspar Börners, Richard Croks sowie des Freundes Petrus Mosellan,

Zeuge der Leipziger Disputation, trieb er seit 1521 in Wittenberg Theologie,

Mathematik und Naturwissenschaften.

Bereits 1524 auf Vorschlag des befreundeten und geistesverwandten Melanchthon mit der Lektion Quintilians betraut, wurde er 1525 zum Rektor der Johannisschule in Magdeburg berufen. 1528 holte ihn Wittenberg als Professor| zurück. Mit der Promotion zum Dr. theol. am 17.6.1533 ging er für immer von der philosophischen in die theologische Fakultät über, sie weitgehend tragend. C. war Schloßprediger seit spätestens 1536 (eventuell schon Dezember 1534) bis 1548. Er war an der Reformation Leipzigs (1539) beteiligt und diente bei den Religionsgesprächen in Hagenau, Worms und Regensburg als Sekretär. Einer der Helfer bei Luthers Bibelübersetzung, Stenograph und Herausgeber von dessen Predigten, begann er mit Rörer auch die Wittenberger Ausgabe seiner Werke (1539 folgende).

Quelle: Deutsche Biographie

war ein lutherischer Theologe. Er vertraute sich zunächst dem Humanisten Georg Helt an, war seit 1513 Student in

Leipzig und Schüler von Kaspar Börners, Richard Croks sowie des Freundes Petrus Mosellan,

Zeuge der Leipziger Disputation, trieb er seit 1521 in Wittenberg Theologie,

Mathematik und Naturwissenschaften.

Bereits 1524 auf Vorschlag des befreundeten und geistesverwandten Melanchthon mit der Lektion Quintilians betraut, wurde er 1525 zum Rektor der Johannisschule in Magdeburg berufen. 1528 holte ihn Wittenberg als Professor| zurück. Mit der Promotion zum Dr. theol. am 17.6.1533 ging er für immer von der philosophischen in die theologische Fakultät über, sie weitgehend tragend. C. war Schloßprediger seit spätestens 1536 (eventuell schon Dezember 1534) bis 1548. Er war an der Reformation Leipzigs (1539) beteiligt und diente bei den Religionsgesprächen in Hagenau, Worms und Regensburg als Sekretär. Einer der Helfer bei Luthers Bibelübersetzung, Stenograph und Herausgeber von dessen Predigten, begann er mit Rörer auch die Wittenberger Ausgabe seiner Werke (1539 folgende).

Quelle: Deutsche Biographie

Cruciger war ein zuverlässiger Freund Luthers und Melanchthons und hatte als Wittenberger Theologieprofessor wesentlichen Anteil an der Einführung der Reformation in Leipzig nach dem Tod von Herzog Georg dem Bärtigen im Jahr 1539. Neben seinen Schriften hat ihn seine Tätigkeit an der Seite Luthers, z. B. bei der Bibelübersetzung, und die ihm übertragene Redaktion der ersten Bände der sog. Wittenberger Ausgabe der Schriften Luthers bekannt gemacht. Cruciger galt als rascher Nachschreiber und geschickter Protokollant. 1525 finden wir ihn als Stadtschulrektor der Johannisschule und Prediger in Magdeburg, ab 1528 war er Prediger an der Schlosskirche und Professor in Wittenberg.

Quelle: EKMD

Quelle - Bild: Wikipedia

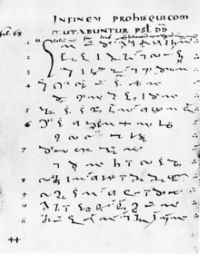

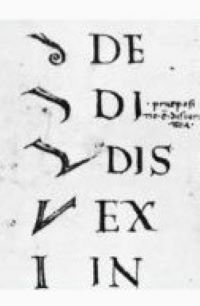

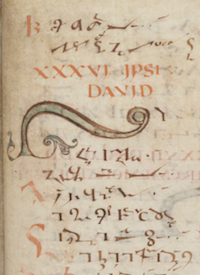

Stephan Roth (1492 - 1546)

Stephan Roth

war ein bedeutender Stadtschreiber, Ratsherr und Humanist in Zwickau während der Reformationszeit.

Als Sohn eines Schuhmachers erhielt er eine umfassende Bildung und studierte in Leipzig, wo er den

Humanismus kennenlernte. Nach seinem Magisterabschluss arbeitete er als Lehrer und später als Leiter

von Lateinschulen in Zwickau und St. Joachimsthal, bevor er Theologie in Wittenberg bei Martin Luther

und Philipp Melanchthon studierte.

Ab 1528 diente Roth als Stadtschreiber von Zwickau, später auch als Ratsherr. In diesen Funktionen

erweiterte er das Stadtarchiv und die Ratsschulbibliothek erheblich, unter anderem die Hinterlassenschaft

von ca. 4 000 Briefen und 6 000 Büchern. Er war bekannt für seine Stenografiemitschriften von Predigten und

Vorlesungen, insbesondere von Luther und Johannes Bugenhagen. Seine Mitschriften sind wertvolle historische

Dokumente, obwohl sie manchmal Lücken aufweisen, wenn er Luthers Ansichten nicht teilte oder seine Finger

vor Kälte steif wurden.

Roth führte Reformen im Schulwesen ein, darunter den griechischen Unterricht, und setzte sich als Ratsherr

erfolgreich für die Rechte der Stadt ein. Ihm zu Ehren gibt es in Zwickau die "Stephan-Roth-Bürgermedaille",

eine Straße und eine Gedenktafel an seinem ehemaligen Wohnhaus.

war ein bedeutender Stadtschreiber, Ratsherr und Humanist in Zwickau während der Reformationszeit.

Als Sohn eines Schuhmachers erhielt er eine umfassende Bildung und studierte in Leipzig, wo er den

Humanismus kennenlernte. Nach seinem Magisterabschluss arbeitete er als Lehrer und später als Leiter

von Lateinschulen in Zwickau und St. Joachimsthal, bevor er Theologie in Wittenberg bei Martin Luther

und Philipp Melanchthon studierte.

Ab 1528 diente Roth als Stadtschreiber von Zwickau, später auch als Ratsherr. In diesen Funktionen

erweiterte er das Stadtarchiv und die Ratsschulbibliothek erheblich, unter anderem die Hinterlassenschaft

von ca. 4 000 Briefen und 6 000 Büchern. Er war bekannt für seine Stenografiemitschriften von Predigten und

Vorlesungen, insbesondere von Luther und Johannes Bugenhagen. Seine Mitschriften sind wertvolle historische

Dokumente, obwohl sie manchmal Lücken aufweisen, wenn er Luthers Ansichten nicht teilte oder seine Finger

vor Kälte steif wurden.

Roth führte Reformen im Schulwesen ein, darunter den griechischen Unterricht, und setzte sich als Ratsherr

erfolgreich für die Rechte der Stadt ein. Ihm zu Ehren gibt es in Zwickau die "Stephan-Roth-Bürgermedaille",

eine Straße und eine Gedenktafel an seinem ehemaligen Wohnhaus.

Quelle: Wikipedia - Stephan Roth

Übungen

Übungen